今走在台北街上,看到了一個標語「你今天吃貝果了嗎?」

在台灣每天一定要吃貝果嗎?應該是喝豆漿沒?還是吃燒餅吧?沒辦法,崇洋不是一兩天的事,我覺得怪,別人還覺得我怪呢~

紐約住久了,回台灣後不會特別想要吃 Bagel(覺得那是假的),但今天看到了這個奇怪的標語,久久沒回紐約,倒是想來回味一下,一進店裡,發現台灣的 Bagel 還真的是很特別,竟然有「辣椒九層塔+番茄」口味兒!?這倒是在紐約沒見過~

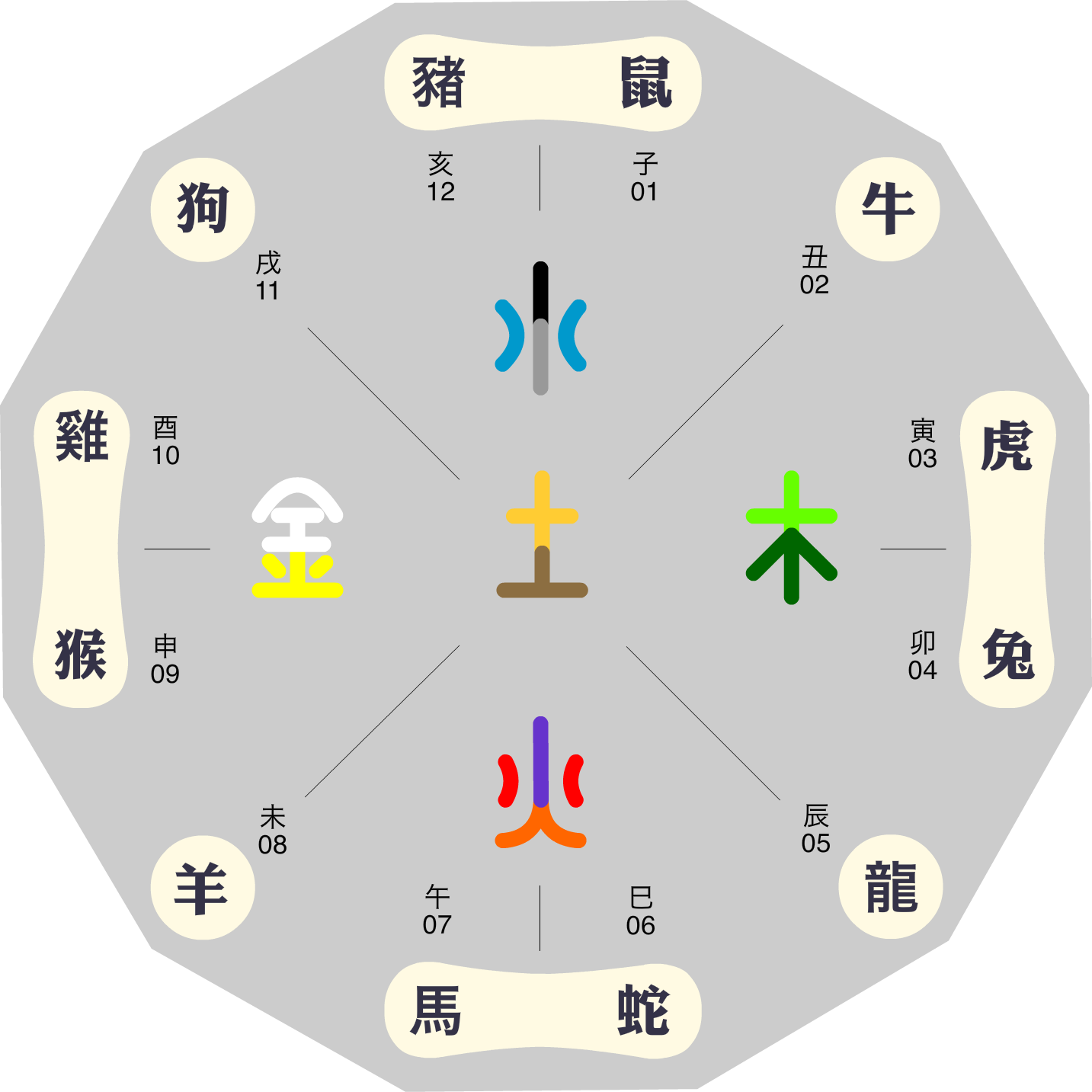

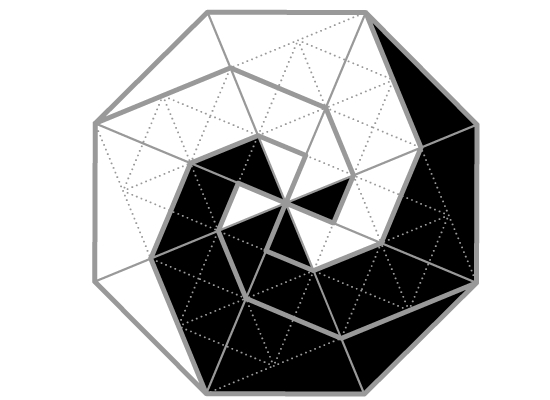

友人公司 Bito 為電子公司ASUS在國際消費電子展CES做了一個關於氣的開場,氣勢滂礡。

可能大多數的人理所當然了看了,感受到這視覺節奏優美的「氣」,但中華文化裡面的「氣」到底是什麼?恐怕大多數華人也是一知半解。

在紐約,來自巴西的畫家 Marcelo Daldoce (1979-) 把繪畫利用折紙的方式立體化,並用視覺拼貼的方式, 將花紋與人相風景融合在一起。

有些人對文化懼而遠之,認為是藝文界在接觸的事情,筆者認為不然,文化其實不外乎是在食衣住行生活中,顯而易見的表現,然而這個表現與其它文化相異之處,就是該文化的特色。

小時候第一次吃西餐,印象最深刻的就是桌上的那塊布,媽媽幫我塞到領口,可是我看大人都放在大腿上,我便也從領口取下,學大人放在腿上。

當然第一次吃西餐的經驗已經記憶模糊,但在美國住了十年,對於中西餐的差異性有很深刻的體驗。

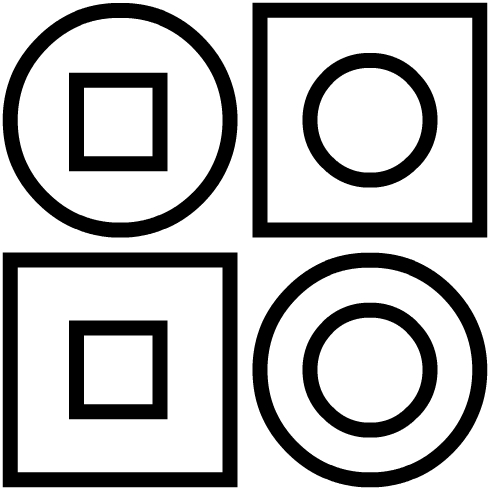

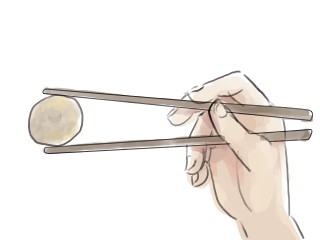

除了之前說到比較抽象的「味道上的融合」外,在飲食方法上,中西餐之分別還有一些很不一樣的地方。

這是一篇「嘴巴的雜想」,關於吃東西&閒聊天,聊聊文化~

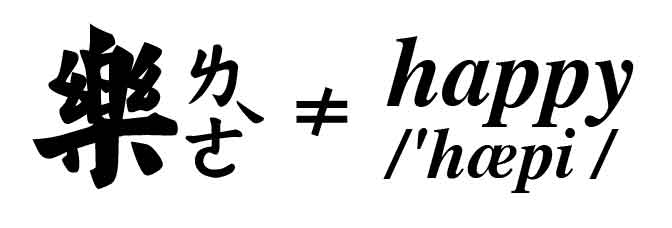

基本的英文發音,主要是看拼字的音節,像是 Happy Ha(黑)ppy(皮),英文只有 26 個字母,光靠字母組合就可以拼出足夠用的意義傳達單字,而大部份的單字都有很多音節。

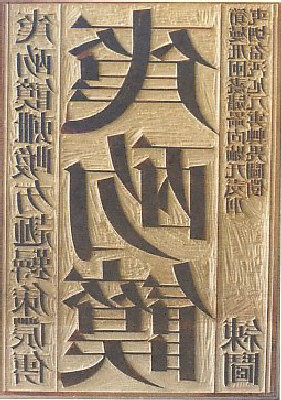

中文的單子,上面雖有很多符號,但只有一個音,像「樂」,唸ㄌㄜˋ(le),而不像英文可以按字裡面的元素(拼音)來唸「ㄠ白ㄠ木」。

中文字把一些符號混在一起而發出一個音的方式,讓我聯想到中華飲食文化與眾不同之處。

相信很多人都熟悉這句話,不是自己說過,就是聽別人說過,可是這天,若是天上的天,只有飛鳥飛機跟白雲,雲沒有眼睛,但這句話也絕對不是在說鳥和飛機上的人吧?