台灣作家周夢蝶先生(1920-2014),自幼熟讀古典詩詞及四書五經,因戰亂輟學,隨中華民國政府來台後,在武昌街,明星咖啡廳門口擺攤,販賣文哲圖書,出版了詩集《孤獨國》,之後禮佛習禪,終日墨坐街頭,成為文壇的風景傳奇。

2014年5月1日因膽管結石,逝於新店,享壽94歲

詩,是詩人的產品,

詩人的詩意人生,

才是詩的精髓。

阿彌陀佛,願您安息

台灣作家周夢蝶先生(1920-2014),自幼熟讀古典詩詞及四書五經,因戰亂輟學,隨中華民國政府來台後,在武昌街,明星咖啡廳門口擺攤,販賣文哲圖書,出版了詩集《孤獨國》,之後禮佛習禪,終日墨坐街頭,成為文壇的風景傳奇。

2014年5月1日因膽管結石,逝於新店,享壽94歲

詩,是詩人的產品,

詩人的詩意人生,

才是詩的精髓。

阿彌陀佛,願您安息

每當我說我在紐約待了十年回台,大部份的人都會問我,為什麼想要回來?這為什麼也不是三言兩語可以說盡,更不是什麼矯情「家鄉還是最好」的理由,這樣問我的人,應該是抱著「紐約比較酷,你幹麻想回來這個爛地方?」的立場吧?

紐約朋友 Jackie Xiao 正在進行一個私人訪問計劃,問在紐約待過的人以下問題,趁我還可以回想初衷,雖然其中很多感受難以言喻,但這些應該可以算是文字可以表達出來的回台主因。

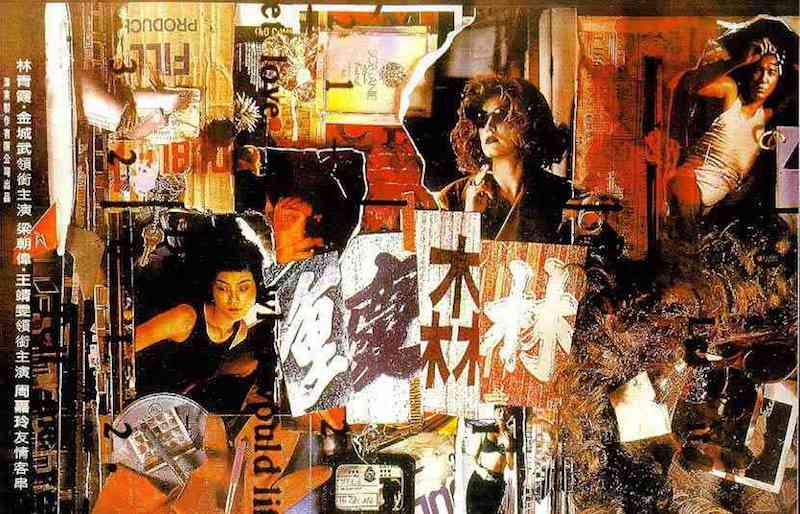

電影是八大藝術中,最貼近人民生活的其中之一,在中華文化的薰陶下,出現了擁有不可思議相似性的拍片方式的電影從業人員。

蔡明亮:讓演員演自己。

李屏賓:天天是好天:順應天候的電影攝影。

王家衛:演員在觀看影片成品之前也不會知道戲的內容,讓演員自由發揮。

侯孝賢:沒有劇本、排戲的特殊方式。

當然還有台灣新浪潮裡面一些對自然光源及長鏡頭的追求,及諸多導演的故事題材都貼近現實社會,而在電影裡面,文明世界下的自然不就是社會中生活的寫實故事嗎?

一個文化是否強盛,除了看硬體建設,再來就是人民對軟性文化的認同,諸如書籍、信仰、祭祀、慶典等等。

儀式對文化而言,是相當重要的一個象徵,就像畢業典禮一樣,沒有畢業典禮還是可以有畢業證書,沒有過生日也並不代表就少一歲,所以基本上「典禮」在純粹科學的功能上並沒有太大的意義或功用,但是在人的感受及經驗上,卻可以在記憶中產生像是一個「轉淚點」或是「里程碑」的意涵。而這個意涵是諸多組成「軟性文化」的重要元素。

婚姻是一個個體成家的開始,人生重要的大事,豈能隨便?在西方的日子,參加過基督教老外朋友的婚禮,相對於台灣的繁複,他們過程簡單、明確也富有意義。